О духовном антиномизме личности о. Павла Флоренского

Диакон Сергий Трубачев. Избранное. Статьи и исследования. Москва. Прогресс-Плеяда 2005

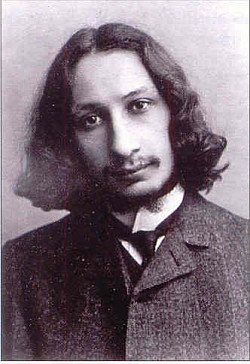

В поминальном слове об о. Павле Флоренском давний друг его о. Сергий Булгаков проницательно указал на глубинную особенность его мировоззрения и творчества: «... в о. Павле встретились и по-своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим», — иными словами, языческая мудрость и христианское благовестие, знание и вера, мирская культура и храмовое служение. Метафорически высказанное определение обнажает духовный антиномизм личности о. Павла, миросозерцание, в котором эллинизм и христианство входят как важнейшие слагаемые, как истоки его философии, образующие некое единство и укорененность интеллектуально-психического склада в эллинско-христианском мирочувствии.

Сам Флоренский высказывался об этой укорененности и родовом наследии отцов достаточно определенно: «Я не реалист, я эллин, египтянин, пуниец, кто хотите, но не нашего времени сын, и признаю речи лишь священные, скрывающие убожество мира, а не размазывающие кал/грязь человечества по всему лицу земли» (из письма В.В. Розанову 8.II. 1913) .

В чем же проявлялось это «наследие родовое», эта неизбывная память о предках, остро и порой трагически переживаемая? В осознании своего священного призвания и утрате его родом. Флоренский с юности ощущал в себе «костромское» начало, корни рода, погруженные в священство.

Вспомнить стараюсь я, деды, моленья печали и радости, вспомнить хочу шелест свитков и речи священные, вспомнить напрасно влекусь я слова бого-вещие, временем стертые.

(Костромская сторона / /В Вечной лазури.

Сергиев Посад. 1907. С. 8).

И как возмездие за оставление священства — «Рок навис над нашим родом <...> Роковое — то, что все желанное, все дорогое оказывается недостижимым <...> в этом оставлении семейного священства ради науки — π ρ ω τ ο υ φ ε υ δ ο ζ [принципиальная ошибка] всего рода <...> пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все, самые лучшие, попытки» (из письма В. В. Розанову 28.V.1910. — см.: Флоренский Павел, свящ. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. М., 1992. С. 279).

Роковое предопределение тут сродни древнему понятию Судьбы, Рока, обрекающего человека на неизбежные страдания и крушение всех стремлений, если он изменил своему родовому предназначению. Когда в жизненной судьбе о. Павла произошло возвращение рода к священству и этим вхождением в храм ведомого Бога внутренне преодолевалась антитеза язычества и христианства, вынужденное оставление священнослужения воспринималось им как вмешательство враждебных таинственных сил в определение его личной судьбы.

Что же влекло его к античности, что роднило с эллинским мирочувствием? Воздействие античной культуры на мировоззрение Флоренского прослеживается с юности: от чтения Гомера и путешествий по горному Кавказу — до соприкосновения с античной философией в семинаре С. Н. Трубецкого, от раннего погружения в платонизм — до вступительной лекции «Общечеловеческие корни идеализма» в Московской духовной академии. Но прежде чем античность вошла в его сознание как прародина «любомудрия», она стала живым объектом эстетического переживания.

Свое юношеское мироощущение Флоренский сближал с воздействием музыки Бетховена, уподобляемой им по творческой мощи титанам древности. По его словам, он «рано услышал в Бетховене эту бесконечно родную себе стихию титанизма <...> ибо образы Прометея и Титанов с детства я чувствовал своими» (Флоренский Павел, свящ. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. - М., 1992. С. 147).

Термин «титанизм» применительно к античной мифологии и древнегреческой трагедии таит богоборческую сущность. Прометей, титаны отожествляются им с богоборческими силами, проявляющими такую творческую мощь, которая стремится противопоставить себя Божественному творческому началу.

И поразительно, что ощущения этой личностной силы, обнаруживающей себя в бунте против над-личного, он пережил в себе еще в детском богоборческом противостоянии, в скрытом внутреннем бунте [против Бога], присваивая себе право преступить Его Божественную волю, противопоставляя ей свое «я», свое «хочу» и «могу». Это крайнее направление субъективной воли, соперничество с Творцом осознается им трагически — таков же дух античной трагедии, — и в биографическом плане оно относится к самому раннему этапу внутреннего развития, окончательно преодоленному в годы написания Теодицеи. «Существо трагического — в напоре и в борьбе против граней <...> Это на нем взросла античная трагедия. Это оно — Рок, ибо, непреложно ведя, — столь же непреложно и губит» [Флоренский Павел, свящ. <Из богословского наследия> // Богословские труды. Т. 17. - М., 1977. С. 139,140].

Уже в юности из своеобразных элементов общечеловеческой культуры сложился своеобразный кодекс «жизненного поведения», обобщенный им в понятие «античной школы», школы мысли, жизненных устремлений, человеческих отношений. «У каждого человека есть своя тенденция жизни, и что бы он ни делал, для него оно внутренне осмысливается через соотношение с этой тенденцией, этой красной нитью жизни... Долго вглядываясь в себя, я наконец нашел свою тенденцию. Сказать если несколько образно, это будет "античная школа" <...> С тех пор, как я помню себя <...> эта идея, эта задача, эта тенденция к высшим человеческим отношениям живет во мне, бьется с каждым биением сердца; ею я дышу, ею питаюсь, она так прочно сидит во всем моем организме, в душе и в теле, что извлечь ее — значит убить меня, даже разложить меня на атомы, ибо с каждым атомом моего существа срастворена эта органическая потребность. Символически она выражается в греческой культуре и еще в музыке Бетховена» (из письма В.В. Розанову 15.IV.1909).

С годами в нем укрепляется осознание сродства с тем древним отношением к миру, когда благоговение перед жизнью соединяется с детским удивлением и изумлением, присущим равно ребенку и гению. Тяготение к эллинской ясности, к гармонии духа и тела выражалось в любви к античному искусству, к идеальным формам воплощения человеческого совершенства.

Флоренский глубоко воспринял эстетическую сущность эллинской культуры — устремление к истине через прекрасное. Присущий ему эстетизм наполняется творческим переживанием образов древнегреческого искусства, воплощенных в скульптуре: «Скульптура сладко волнует сердце <...> Античные статуи стоят перед душой моей как чистые нетленные образцы, как эфирные тела, но они для меня не как осуществленные деятельности, а трансцендентные премирные реальности» (из письма В. В. Розанову).

По воспоминаниям Марии Владимировны Фаворской, Павел Александрович говорил о себе: «Я чувствую всем моим существом глубокую связь с древними греками, греками вазовой живописи».

Современников поражал внутренний вид его рабочей комнаты. По стенам ее возвышались до потолка закрытые шкафы, наполненные книжными сокровищами. На дверцах шкафов напротив окон, выходящих на Лавру, укреплены в деревянных рамках репродукции греческих скульптур из музеев Рима. Среди них, вспоминал Л. Жегин, «большое фото греческого барельефа. Это было изображение обнаженной девушки, играющей на свирели [двойном авлосе — С. Т.], с так называемого "алтаря Людовизи". Вещь редкой красоты. Но это как-то мало вязалось с комнатой православного священника».

Домашнюю жизнь о. Павла отличало преодоление быта. В убранстве дома, в повседневном укладе различимы символы над-временного. Просторную комнату украшает камин с барельефом на античные мотивы («Выбор Амура»), в кабинете — посмертная маска отца, голубкинский бюст В.Ф. Эрна, одухотворенные лики античных скульптур. Но в то же время центр притяжения — иконы: Софии Премудрости Божией, Богоматери Иерусалимской (массивный образ XVI века, одно время стоял на мольберте в столовой).

В размеренном семейном обиходе почитаем культ домашнего очага, простейшая утварь приобретает значение символов жизни, отличаясь от священной лишь степенью иерархической зависимости. Дух античности царит в его доме под покровом православных обычаев и христианской обрядности.

Другой вещественный знак внутренней связи с античностью — греческие монеты. Коллекция монет, подаренная Флоренскому Розановым, скрепила их интерес и влечение к античности этим собранием миниатюрных произведений искусства. Флоренский ценил полноту и конкретность жизненных впечатлений, составляющих основу как научных, так и философских и, тем более, поэтических представлений. Античные монеты — видимый, вещественный знак культуры древнего мира с запечатленной в нем символикой — становились источником познания, данным в чувственно-осязаемой форме. Соприкосновение с подлинным материалом античной культуры, сохраняющим в художественных символах народные верования, представления, возвращало время, открывало душу явлений, переживалось им как «соприкосновение с реальностью». «Монеты дают столько вдохновения и питания, — писал он В.В. Розанову, — что каждому должно бы иметь их сколько-нибудь у себя дома или в легко доступном музее» (16.III.1914) «Монеты из Тарса мне дороги по моему имени — апостола Павла, через него и я каким-то корнем залез в Тарс» (15.III.1914).

Письма П.А. Флоренского о символике монет — ценнейший, еще не изученный материал, дополняющий его лекции по истории античной философии. В.В. Розанов мечтал издать монографию «об античных монетах, с включением в нее этих писем, как совместный итог размышлений и художественных созерцаний, объединяющих друзей в любви к конкретному, к корню, к корню личности, истории, бытия, знания» (П.А. Флоренский В.В. Розанову, 26.Х.1915)

«Мир умолкнул, толпы нет: на нас глянула жизнь из-за двух тысяч лет, и завороженные ею мы ничего не видим и не слышим в юдоли грешной», — писал восхищенный Розанов издателю «Вешних вод» М. Спасовскому.

Отзвук античности слышал о. Павел и в «древних как мир» церковных напевах, а в совершении храмового действа видел синтез искусств, преемственно сохраненный от глубокой древности. Нечто сходное по воздействию с эстетикой древнегреческого театра почувствовал он в представлении кукольного театра Ефимовых на лужайке Красюковки — красивейшем уголке Сергиева Посада, где непосредственное участие собравшихся зрителей — детей и взрослых — напоминало эмоциональную вовлеченность народа в театральное действо под открытым небом Древних Афин. В Предисловии к «Запискам петрушечника» в разъяснение проводимой параллели он утверждал, что «Ефимовы сумели использовать для постановки луг и рощу, сделав актерами всех зрителей, и что тут осуществлена исходная форма эллинской трагедии», постановщики заставили «смотреть на отгороженный кусок природы как на праздничную орхэстру». Более того: «Это представление начинается игрою, но далее — врастает вглубь жизни и граничит то с магией, то с мистерией». Так возвращением к античному театру масок и синтетическому действу, где соучаствуют актеры и зрители, преодолевается современный кризис театра, а театр вводится «в общественную жизнь» (см.: Ефимов И. Об искусстве и художниках. - М., 1977. С. 170—171).

О силе жизненных впечатлений, рождающих неожиданные ассоциации с образами античности, мы узнаем из письма Н.Я. Симонович-Ефимовой, увлеченной рассказом Флоренского о поездке летом 1931 года в Керчь: «Павел Александрович написал отчет о своей поездке на юг, он был в Мариуполе (описан Пушкиным в «Цыганах»), видел курган в степи, все как есть. Потом был в Керчи; город набит древностями. Греция! Есть домик маленький с фресками в куполе — гранаты и лепестки роз (символ смерти и возрождения), голова Демет- ры, похищение Персефоны — прекрасно. Показывают это старичок и старушка, вроде Филемона и Бавкиды. Они развели чудесный цветник перед этим домиком — "отделением" Элев- зинских мистерий» (Симонович-Ефимова Н.Я. Записки художника. - М., 1982. С. 142).

Видеть реалии народной жизни, далекое, но влекущее к себе подобие священной античности, дано тому, кто возрос, ощущая свою причастность миру эллинской красоты и мудрости, кто сохранил душевный трепет перед светлыми образами гомеровского эпоса, кто пережил платоновское учение о душе как откровение о высшей реальности.

В религиозном мировоззрении древних эллинов Флоренский видел отражение общечеловеческих представлений, а в философии Платона — учение о сущности вещей, указующее на вечные прообразы, познаваемые в акте творческого озарения, именуемого эросом. «Кто <...> не испытывал, как растут крылья души? Кто не знает, как подымается она к непосредственному созерцанию того, что от будничной сутолоки задернуто серым покровом облак? Кто с помощью эроса не проникал в недоведомые рассудку глубины познания? Кому не открывалась иная, лучезарная действительность, где, лицом к лицу, вдохновенный встречает вечные про-образы вещей? Кто не переживал, как рушится и падает непроходимая стена между субъектом и объектом, — как Я выходит за пределы своего эгоистического обособления, как открытою, широкою грудью вдыхает оно горный воздух познания и делается единым со всем миром?» (Общечеловеческие корни идеализма. - Сергиев-Посад, 1909. С. 6)

Уже в годы преподавания в Духовной академии, истинным родоначальником которой он называет Платона, основателя Афинской академии, о. Павел объясняет свою приверженность античности духовной преемственностью православия от его греческих корней, уходящих к Платону. «Ухожу все более в античность, — признается он Розанову, — Греция — вот предварение православия, "наше"; удивительно какие глубокие и органические связи, — и формальные, внешние, и, главное, по духу, по существу <...> Греция — это мы, в нашем лучшем, это наша душа» (из письма В.В. Розанову 25.XI.1913).

Неутоленная жажда обрести любящего Друга нашла выражение в поэтическом цикле «Звездная дружба», «На мотив из Платона» (см.: В Вечной лазури. - Сергиев Посад. 1907. С. 11).

А.Ф. Лосев, сопоставляя свое понимание платонизма с пониманием Флоренского, отмечал у него большую духовность, сближение с христианским созерцанием лика. Действительно, прозрения Платона претворены у Флоренского в переживания любви, исполненные религиозного смысла: filia — «мост к небу». Именно так воспринимается почти исповедальная запись (в исследовании «О типах возрастания») о благодатном воздействии Друга и созерцаемого в нем Ангела-хранителя, слова ее звучат как ответ на тоскующий призыв мольбы «найди меня, найди меня», и становится очевидным то внутренним образом постигнутое единство, в котором воспринял о. Павел платоновский образ любви, возвышающийся до любви Новозаветной.

«Мне казалось, что я плаваю в каком-то нежно-сияющем море благодати: будто неземная сила любви льется в помощь мне широкими потоками света, баюкает и оживляет меня, наполняя светоносною водою живою все существо... После того прошло вот уже несколько месяцев, но до сих пор звучат в ушах у меня отголоски какой-то все-умиряющей музыки, до сих пор еще разрывается грудь от радости, и восторг душит меня. До сих пор еще чувствую струю благодатной силы» (Оттиск из № 7 «Богословского Вестника» за 1906 год. С. 38).

Сложность внутреннего мира Флоренского нельзя понять, обращаясь к методам рассудочного анализа. То, что воспринимается как взаимоисключающее, в действительности входит в целостное миропонимание. Противоречие не является фактором взаимоотрицания: на разных уровнях оно открывает свойства предмета исследования, антиномически сопряженные, и только в единстве их постигается истинное. Антиномии характеризуют его метод познания: «Видеть в иррациональности рациональность и в рациональности — иррациональность всегда было темою моей мысли и всей жизни. Или, иначе, я всегда жил тем, что старался соединить во что- то невиданное рациональность и иррациональность, конечность и бесконечность... Идея антиномии, проходящая через всю работу [Столп и утверждение Истины, — С. Т.] красною нитью, есть, кажется, самая точная характеристика моей души: сладость противоречия» (из письма В.В. Розанову 10.V.1909).

Обращаясь к фазам личностного становления о. Павла, мы также обнаруживаем антитезы переплетающихся внутренних стремлений. Было бы непростительным легкомыслием принять или отвергнуть одну из жизненных тенденций в ущерб другой. Погружение в языческую античность обнажает корни народного мировосприятия, того восприятия, которое прозревает «душу вещей», а христианское миропонимание исполнено любви к твари, ибо и тварь «стенает и мучается доныне» (Рим. 8:22) и жаждет освободиться от власти телесной смерти.

В язычестве он различает не только его афеистическую оболочку, но и устремление к Неведомому Богу, чей жертвенник в Афинах дорог ему как прообраз христианского служения Богу Ведомому. Платонизм — это цветок, возросший на почве народного магизма, и платоновское учение об идеях-сущностях возводит разум к идее Единого Бога Истинного. В таком понимании культура до-христианской античности в ее просветленном художественном выражении видится залогом преображения человека и всей твари, того чаемого преображения, когда будет «Новое небо и Новая земля» (Апок. 21) и явится Небесный Иерусалим, возвещенный в Откровении Иоанна Богослова.

В личности о. Павла благодатно соединились знание и вера, «Афины и Иерусалим». «Я уразумеваю веру свою. Я вижу, что она есть поклонение "Ведомому Богу", что я не только верю, но и знаю. Границы знания и веры сливаются. Тают и текут рассудочные перегородки, весь рассудок претворяется в новую сущность» — так определил он свою духовную антиномичность. (Столп и утверждение Истины. - М., 1914. С. 62).

Символично само служение о. Павла в храме Приюта сестер милосердия Красного Креста, обращенном на Запад, на Лавру преподобного Сергия. Отец Павел в 1916 году записал: «Церковь, в которой я так знаменательно определился, оказалась направленной не на восток, а на Запад, не есть ли и это знамение моего интереса к язычеству, к античности. Тут мне дано, кроме символического значения, еще и созерцание красоты: заката и Лавры». Лавра же воспринималась им как образ Иерусалима горнего: «...Милосердный Господь дал мне стоять у Своего Престола. Вечерело. Золотые лучи ликовали, и торжественным гимном Эдему звучало Солнце. Безропотно бледнел Запад — к Западу был обращен Алтарь, расположенный высоко над землею. Гряда облаков простиралась над Лаврой, — как нить жемчужин <...> и Лавра высилась как Горний Иерусалим <...> Тайна вечера соединялась с тайною утра, и обе были одно <...> Эти две тайны, два света — рубежи жизни. Колыбель — гроб, и гроб — колыбель. Рождаясь — умираем, и умирая — рождаемся <...> Эти же тайны, тайна Вечера и тайна Утра — грани Времени. Так гласит о том великая летопись мира — Библия» (На Маковце, 1913). [См.: Собрание сочинений: В 4 т. - М., 1999. Т. 3(1). С. 32, 33] [конец 1980-х].

30 мая 2019

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра